TIDALの再生用として、iFi audioのZEN Stream(ストリーマー)を導入してみました。

結果は大満足。今年買ってよかった買い物の一つになりそうです。

ただし、使ってみると「あれ?」って部分もあり、それはどんな点なのかも含め、TIDAL再生用に購入したZEN Streamの簡単な(とてもライトな)レビューをいたします。

ZEN Streamの導入でTIDALの音質は向上するのか?

ZEN Streamを導入するにあたり、一番期待していたのではTIDALの再生音質向上です。

今までTIDALの再生はMacBook Air(2015)が担ってきました。

既存システム:MacBook Air ⇒ DAC(RME ADI-2 DAC FS、ZEN DAC 他)⇒ AMP

この構成からMacBook Airを取り除き、ZEN Streamに置き換えることでTIDALの再生音質が向上することを期待していたのです。

しかし、不安もありました。DACが同じなら、再生がパソコンであろうが、ストリーマーであろうが、大して違いは生まれないような気もしていたのです。

さあ、その結果は如何に?

ZEN Streamで再生するとTIDAL音源の透明感が全然違う

冒頭で「買って良かった」と書いているので結果はお分かりだと思いますが、全然違いました。

ZEN Streamを導入すると明らかにTIDALの再生音質が改善します。

ありがちな表現ですが、目の前のベールがひとつ取れたような透明感、まるで使用する機器をワンランクアップしたような感覚になります。(まぁ5万円弱投資はしているのですが)これだけでもZEN Streamを買った甲斐がありました。

ちなみに、検証にあたりTIDALの再生でRoonは使用していません。コントロール側(スマホやパソコン)ではTIDALのアプリを使い、TIDAL Connectで再生しているだけの評価です。

ZEN StreamがDACの能力を底上げする

手持ちのDAC(RME ADI-2 DAC FSとZEN DAC)を何度も付け替えながら聴いていますが、結果はいずれも良好です。

どちらのDACを使用しても、macでTIDALを再生していた時よりも音に透明感と生々しさを感じるようになり、こんなポテンシャルがあったのね、と感心してしまいます。

ちなみに、RME ADI-2 DAC FSとZEN DACを比較すると、MQAに対応していないRME ADI-2 DAC FSの方がMQAをフルデコードできるZEN DACより結果は良好で、MQA関係なしに値段なりの違いが出ているようです。

ZEN StreamはいろんなDACを楽しめる

DACの話ついでに、もうひとつ「買ってよかった」と感じているポイントを紹介すると、出力にS/PDIFも備えている点です。

USB入力の無い古いDACでも使えるため、最近すっかり使わなくなっていたSOULNOTE dc1.0(SOULNOTEが初期に発売した少し古いDAC)を活用できそうです。

そう考えると、「いろんなDACを気軽に楽しめる」という点もZEN Streamのメリットと言えるかもしれません。

手元でTIDALをコントロールできるようになった

音質以外にZEN Streamを導入した目的は、手元でTIDALをコントロールしたかったからでした。

イメージとしてはSpotify connectです。

同じことがTIDALでも実現できれば最高なのに、という発想から導入したのです。

結果は成功でした。

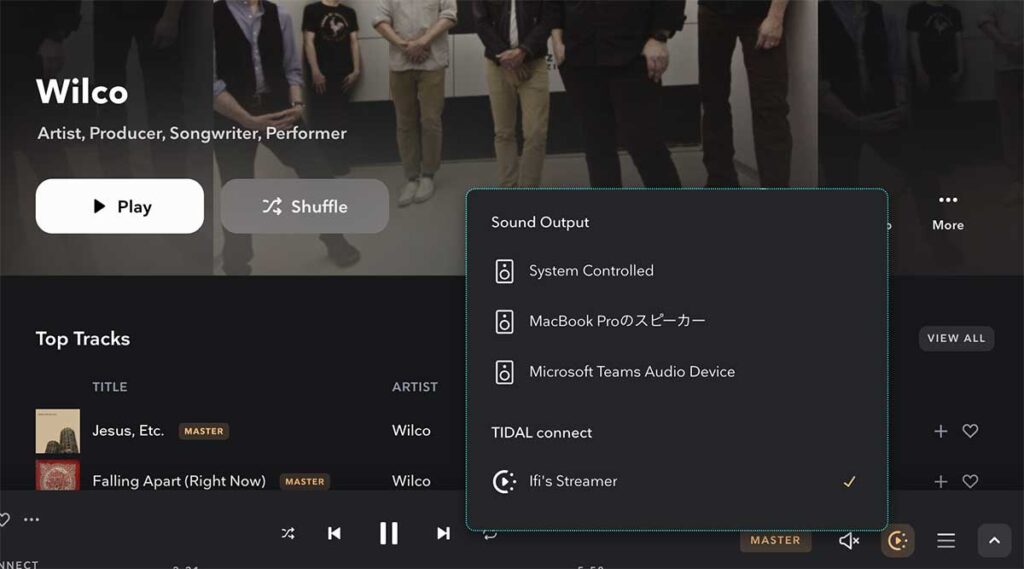

ZEN Streamが対応しているTIDAL Connectは、Spotify connectとほぼ同じ動きをします。スマホやPCのTIDALアプリから楽曲を選択するだけで、ZEN Streamから再生することが可能になりました。

ただし、TIDAL Connect自体にはやや不満もあるので後述します。

ZEN Stream設定は意外なほど簡単

設定の話にも少しだけ触れておきます。

ZEN Streamには簡易な取説(英語、しかもイケアレベル)しか付属していないので不安になりましたが、有線LANでもwifiでも設定は拍子抜けするほど簡単でした。

公式サイトでは日本語マニュアルや設定方法の資料が公開されています

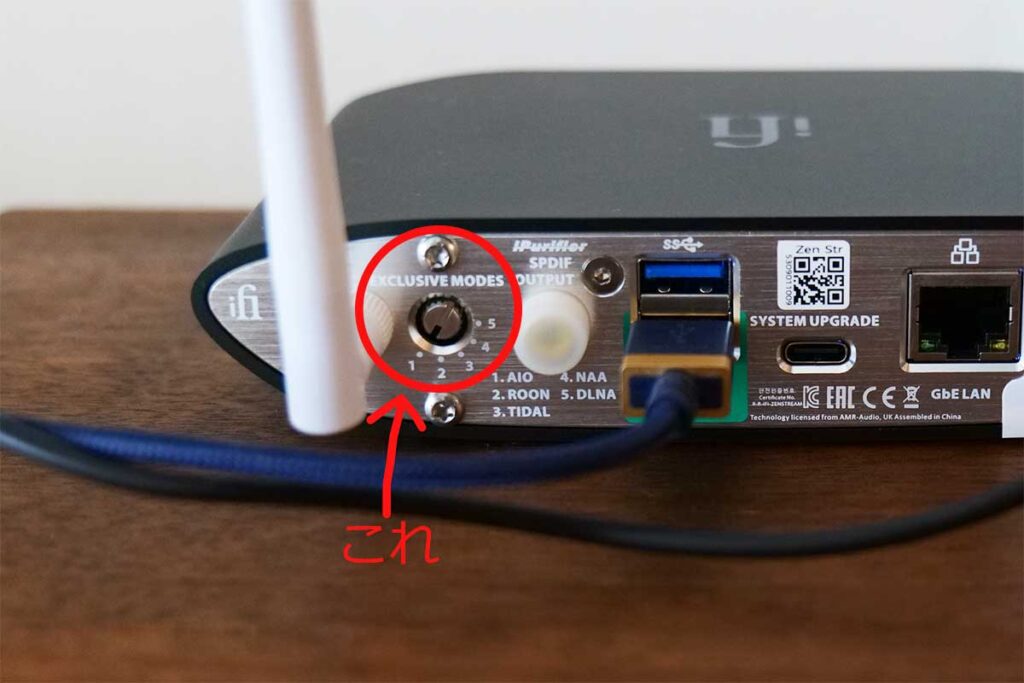

唯一の注意点は、「背面の切替モードを1番のAIO(all in one)にしておかないと管理画面に入れない」ということぐらいです。

開封時に先走って他のモード(TIDALユーザーならいきなりTIDALにしがち)にしなければ何の問題もありません。

LEDの色はなかなか覚えられない

ZEN Streamが読み取ったオーディオフォーマットとサンプリングレートはLEDのカラーで分かるようになっています。

iFi機器のユーザーならお馴染みの仕様ではありますが、いまいち慣れません。

毎度マニュアルを確認するもの面倒なので、下記にコピペしておきます。

LED モード

緑 PCM 44.1/48/88.2/96kHz

黄 PCM 176.4/192/352.8/384kHz

シアン DSD 64/128

青 DSD 256

OFF 信号なし

※ファームウェア v2.31.7以降は下記

黄 PCM 44.1/48kHz

白 PCM 88/96/176.4/192/352.8/384kHz

シアン DSD 64/128

赤 DSD 256

緑 MQA

青 MQA Studio

マゼンタ MQB(MQAレンダラー)

OFF 信号なし

TIDAL Connectは安定感がいまいち

ZEN Streamを使っていると、気になる点もいくつか出てきました。

その一つは、期待していたTIDAL Connectがいまいち安定しないことです。曲を再生しているとTIDAL Connectが切れてしまいます。

再生が切れてしまう原因の大部分は、オートプレイが作動しないためです。指定した曲やアルバムが終ると再生がストップしてしまいます。TIDAL Connectを初めて利用するため、これがTIDAL Connectの問題(仕様)なのか、ZEN Streamとの相性なのかは分かりませんが、結構不便です。

Roonを利用することで、オートプレイの問題は解消する可能性がありますが(追記:Roonだと問題ありません)、毎月費用が発生するサービス利用が快適に使える前提になってしまうのは残念すぎます。 しかも、せっかく切り離しできたmacを再び導入しなくてはなりません。

TIDALアプリのアップデートが頻繁にありすぎることが原因か?なんて口コミも見かけましたが、なんとか安定して欲しいものです。

ZEN Streamの排他モード切り替えは地味に面倒

先に少し触れましたが、ZEN Streamは背面で排他モードの切り替えができるようになっています。切替には付属のマイナスドライバー(サイズが合えば何でも良い)を使用する必要があり、この作業が地味に面倒です。

TIDALをメインで使うので普段はTIDALを選択したくなりますが、1番のAIO(all in one)以外を選んでしまうと管理画面に入れなくなってしまいます。また、当然TIDALの排他モードでは、Spotify Connectや他の再生モードを使えませんので、いくつかのサービスを併用していると排他モードの切替作業をする機会は多いです。

たしかに、管理画面から排他モードを切り替えるよりも分かりやすく、かつ簡単なので一長一短あるのですが、ドライバー無しで切替できればベストでした。

※下記、排他モードでUSB DACから音が出ない場合の対処法です。

TIDALユーザーならZEN Streamは買う価値あり。しかしライバル機も視野に入ってくる

後半で気になる点を続けて紹介してしまいましたが、総合的にはZEN StreamをTIDAL再生用として導入して良かったです。

より良い音でTIDALを楽しみたいならば、ZEN Streamは「間違いなくその価値あり」です。

しかし、ZEN Streamは2022年9月より大幅に値上されてしまい現在の定価は66,000円です。さらに、付属する安っぽいACアダプターからiPower II(14,300円)へ変更したくなる事は間違いなく、合計すると8万円オーバーに。そして、DACも別途用意する必要があります。

そうなると、ZEN Streamのライバル機Bluesound NODEとの価格差は無くなってしまいます。しかもBluesound NODEはDAC内蔵です。(音質はZEN Streamが有利と言われています)

そんな訳で、本来なら購入したZEN Streamを全力でプッシュしたいところですが、ZEN Streamを検討する際はBluesound NODEを含めたライバル機も検討したうえで選ばれることをおすすめします。

ちなみに僕が知人に提案するなら、既に気に入ったDACを持っていて、より高音質を追求したいならZEN Streamを、とりあえずTIDALを気軽に楽しみたいならばBlueSound NODEを勧めると思います。

ZEN Streamのここがグッド

ZEN Streamのここがイマイチ

コメント